Germane Cognitive Load

Karena otak belajar paling baik... ketika tidak semua jawabannya diberikan

Otak paling efektif dalam menyerap bahasa saat harus menghubungkan informasi, bukan sekadar menerima terjemahan. Desain percakapan yang tidak langsung membocorkan semuanya mendorong pelajar untuk menebak, mengaitkan, dan membangun pemahaman sendiri. Prinsip Germane Cognitive Load menjelaskan bahwa upaya inilah yang membuat otak menciptakan fondasi pengetahuan yang kokoh—mirip cara anak kecil belajar bahasa dengan mendengar dan menafsirkan berulang kali. Penelitian menunjukkan bahwa “tingkat kesulitan yang pas” dan “ambiguitas yang bisa dipahami” itulah kunci keberhasilan belajar bahasa yang berkelanjutan — Bahasa bukan diberikan, melainkan dibentuk di dalam otak kita sendiri.

Belajar bahasa yang sesungguhnya tidak terjadi dari menghafal

Cognitive Load Theory

Dalam ilmu saraf, otak benar-benar "belajar" hanya ketika ia melakukan usaha kognitif untuk menciptakan pemahaman sendiri — inilah yang disebut “Germane Cognitive Load”. Konsep ini berasal dari Cognitive Load Theory (Sweller, 1988) yang membagi beban kognitif menjadi 3 jenis:

- Intrinsic Load – Tingkat kesulitan materi, misalnya pengucapan bahasa Jepang lebih sulit daripada bahasa Inggris

- Extraneous Load – Beban berlebih, seperti penjelasan yang membingungkan atau tampilan belajar yang terlalu penuh informasi

- Germane Load – Beban “baik untuk otak”, yaitu upaya yang benar-benar membantu memahami, contohnya mengaitkan kata baru dengan konteks yang pernah ditemui

Jika otak diberi kesempatan untuk menganalisis dan menghubungkan sendiri, otak akan membangun skema atau “model pemahaman” internalnya— inilah inti dari proses belajar sebenarnya.

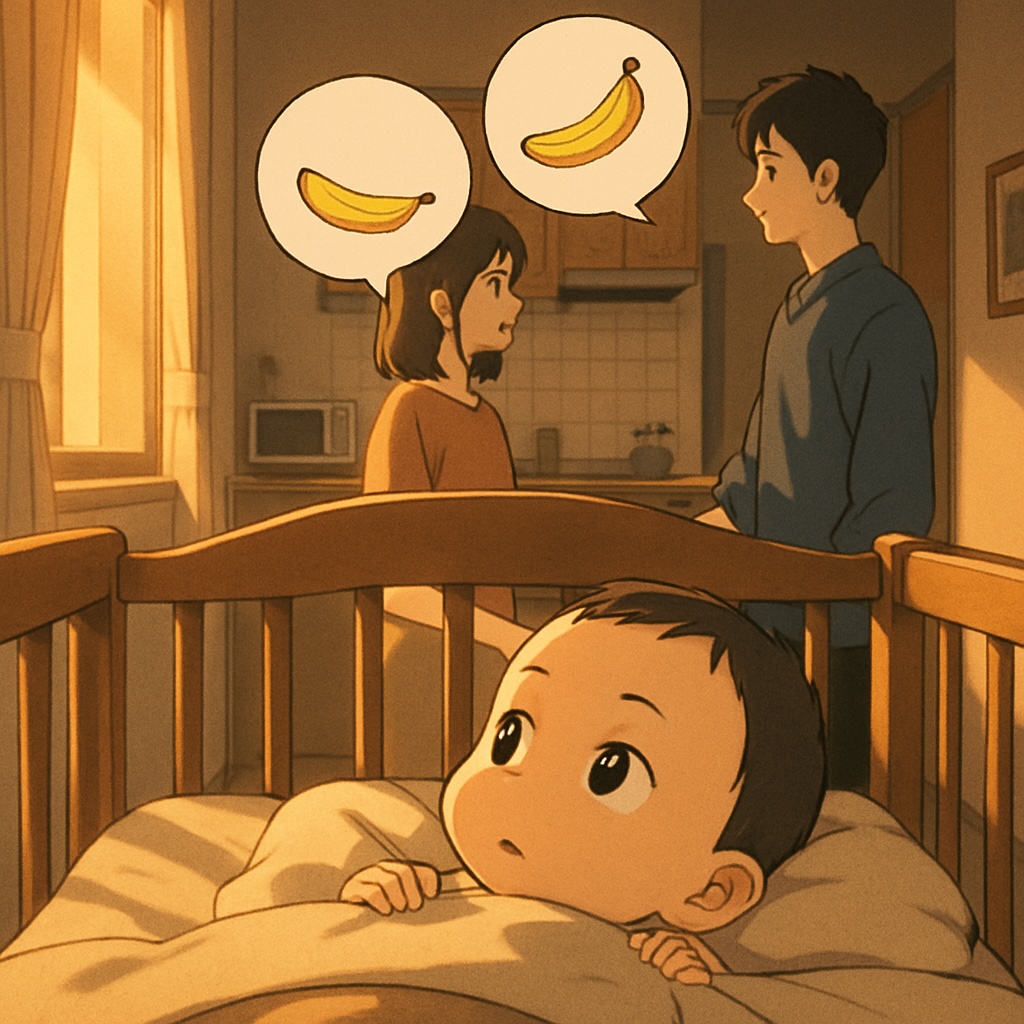

Anak kecil secara alami belajar bahasa lewat proses ini

Penelitian oleh Patricia Kuhl (University of Washington) menunjukkan anak usia 6–12 bulan menggunakan apa yang disebut statistical learning—mendengar bunyi secara berulang lalu menemukan pola suara itu sendiri. Misal, setelah sering mendengar kata “banana”, otak mengenali itu sebagai “satu kata” bukan tiga suku kata terpisah. Anak belajar dari konteks, bukan terjemahan. Saat ibu berkata “makan yuk” sambil memegang sendok, otak anak menghubungkan bunyi “makan” dengan gambaran makanan dan rasa hangat. Anak tidak selalu mengerti makna seluruhnya di awal, tapi otak merangkai potongan-potongan pengalaman setiap hari. Inilah yang menciptakan germane load yang benar-benar alami.

“Desirable Difficulty” – Kesulitan yang Mengasah Otak

Robert Bjork (UCLA) menyebut prinsip ini Desirable Difficulty—Otak belajar paling maksimal ketika ada tantangan yang “pas”:

- Terlalu mudah → Otak tidak perlu berpikir

- Terlalu sulit → Otak menyerah

- Pas → Otak berusaha membangun pemahaman baru

Jadi, pembelajaran bahasa yang “tidak langsung memberikan semua jawaban” memang disengaja agar otak perlu menafsirkan sendiri—hal ini justru memicu koneksi antar sel otak (synaptic strengthening) dan neuroplasticity secara optimal.

Ilmu Pengetahuan di Balik Germane Cognitive Load

Lihat contoh percakapan singkat berikut dalam aplikasi belajar bahasa:

👧 “昨日、映画を見たよ。”

きのう、えいがをみたよ。

kinō, eiga o mita yo.

🧒 “へえ、誰と?”

へえ、だれと?

hē, dare to?

👧 “友だちと。とても楽しかった!”

ともだちと。とてもたのしかった!

tomodachi to. totemo tanoshikatta!

Pada contoh ini, aplikasi tidak langsung memberikan arti setiap kata, seperti 昨日 (きのう / kinō — kemarin) atau 楽しかった (たのしかった / tanoshikatta — sangat menyenangkan), tapi pelajar bisa menebak dari konteks pembicaraan tentang “film” dan “teman”, bahwa yang diceritakan adalah pengalaman menyenangkan.

Otak pun harus:

• Menghubungkan konteks → menebak arti kata

• Mengingat pola kata kerja → mengenali bentuk “〜た” yang berarti lampau

• Ketika pola itu muncul lagi, pemahaman semakin mantap

Ini adalah proses belajar yang sama dengan metode anak-anak, namun didesain agar orang dewasa bisa belajar lebih cepat dan efektif.

Nick Ellis (University of Michigan) menemukan bahwa ambiguitas yang dapat dikelola (manageable ambiguity) memungkinkan otak menggunakan Bayesian inference — yakni menebak dan mengadaptasi makna sesuai konteks. Ambiguitas kecil = bahan bakar untuk berpikir. Saat pelajar “menebak” dari konteks, otak tidak sekadar menunggu jawaban, tapi aktif menghitung kemungkinan makna layaknya ilmuwan yang mencari rumus terbaik. Hasilnya adalah pembelajaran aktif—pemahaman dibangun sendiri, bukan sekadar diterima mentah-mentah.

Di zaman di mana AI bisa menjawab apa saja dalam sekejap, kita harus waspada agar tidak membiarkan AI menggantikan proses berpikir. Hal itu mengurangi germane cognitive load. Penelitian dari MIT menunjukkan, pengguna LLM (seperti ChatGPT) memiliki aktivitas otak (EEG activity) yang lebih rendah daripada mereka yang berpikir dan menulis sendiri. Maka, sistem belajar bahasa dengan AI sebaiknya berperan sebagai “pelatih pikiran” (Cognitive Coach), bukan sekadar “kamus otomatis”. Contohnya—AI bertanya balik: “Menurut Anda, apa arti kata ini di konteks berikut?”, atau hanya memberi umpan balik pada bagian yang belum dipahami pelajar. Ini membantu germane load tetap terjaga dan otak terus aktif.

Manusia belajar bahasa paling efektif ketika otak:

- Mendapatkan informasi nyata dan kontekstual

- Menafsirkan secara mandiri

- Mendapatkan umpan balik yang tepat

- Berlatih di berbagai situasi baru

Anak-anak melewati proses ini ribuan kali sebelum bisa bicara. Dewasa pun bisa memakai pendekatan yang sama, cukup dibantu teknologi agar lebih mudah “ditantang untuk berpikir” dan tidak sekadar “menerima jawaban”. Belajar bahasa sejati bukan soal mengumpulkan kosakata, melainkan melatih otak untuk “menafsirkan, menghubungkan, dan menebak dengan akurat”—seperti yang sudah kita lakukan sejak mengucapkan kata pertama di hidup kita.

References:

- Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. Cognitive Science.

- Bjork, R. A. (1994). Memory and metamemory considerations in the training of human beings.

- Kuhl, P. K. (2004). Early language acquisition: Cracking the speech code. Nature Reviews Neuroscience.

- Ellis, N. C. (2002). Frequency effects in language processing: A review with implications for theories of implicit and explicit language learning. Studies in Second Language Acquisition.

- MIT Media Lab (2025). Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt (preprint).